症状

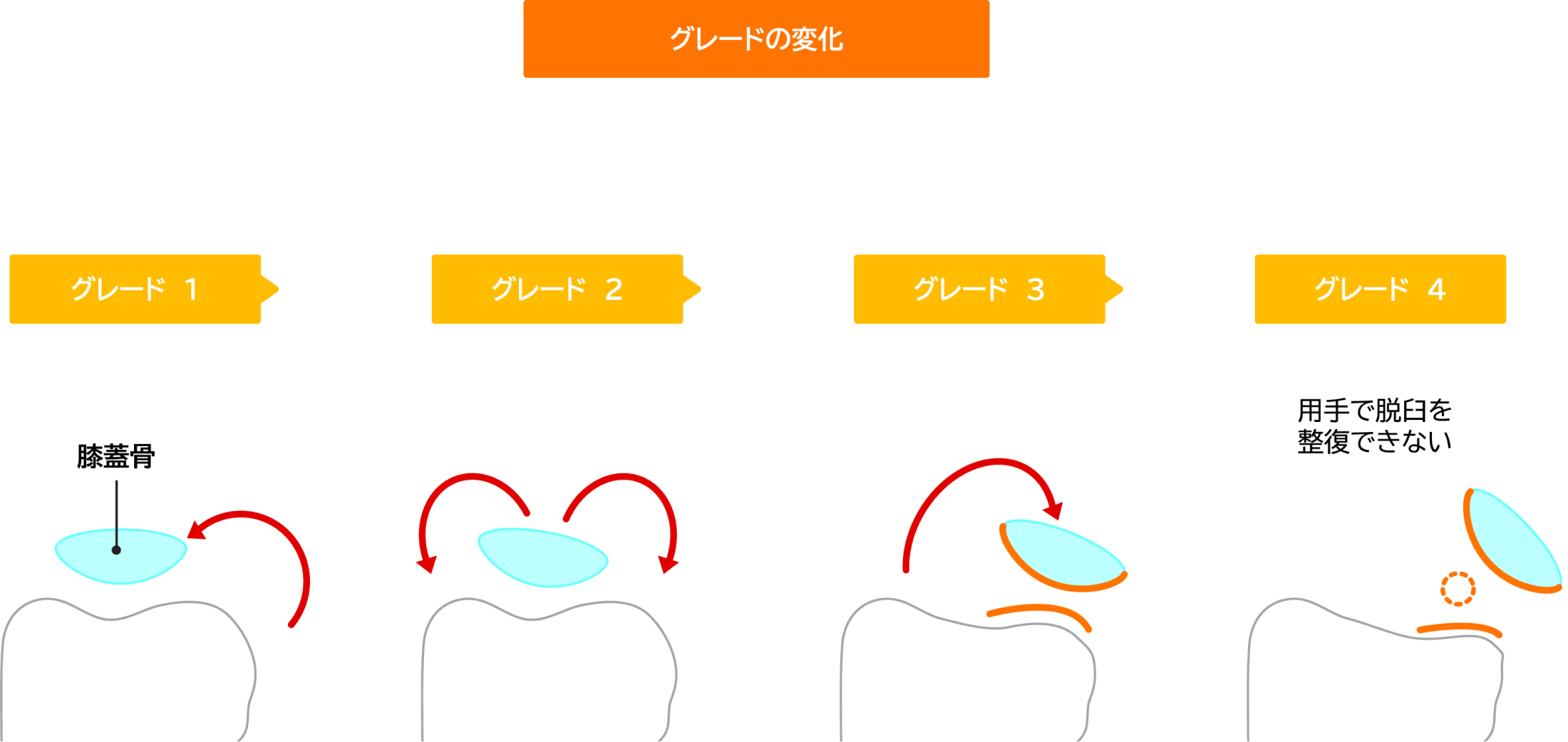

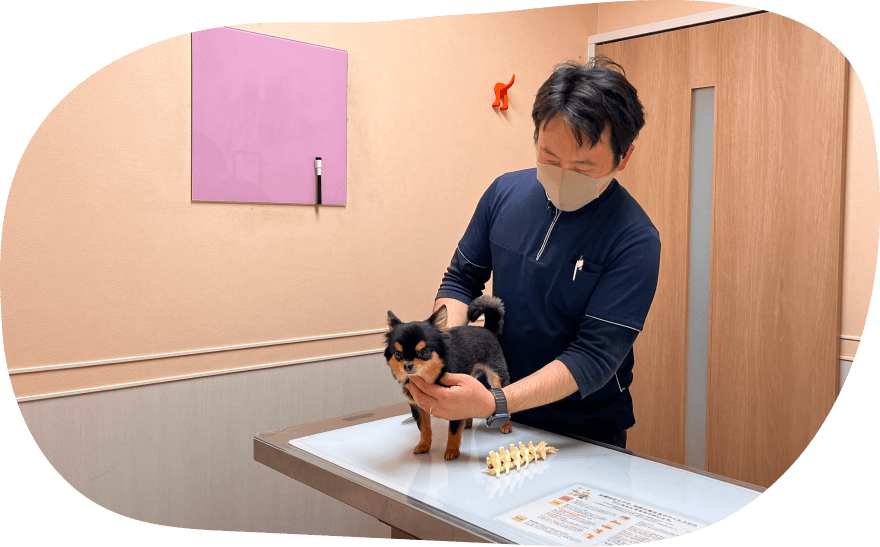

6カ月齢の時にフィラリア予防で当院に初診で来院されました。その際に膝蓋骨内方脱臼グレード2を確認し、手術をお勧めしました。症状がなかったことから、飼い主さまは手術を望まれず、生活環境を整えていただくアドバイスをし、様子をみていくこととなりました。

2歳近くなった時に、「足を洗う時など足を曲げるとコクっとした感触を感じるようになった」との主訴で来院されました。

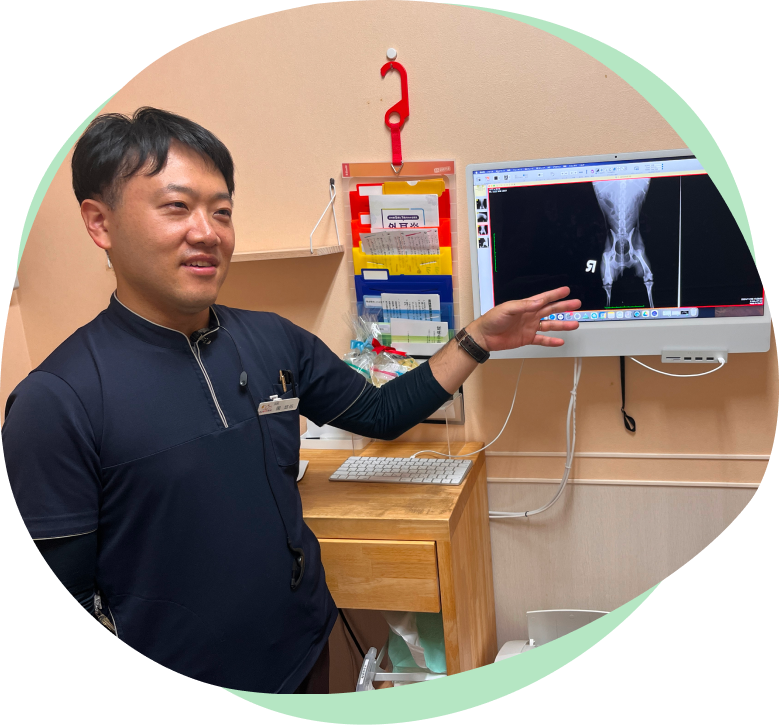

診断・治療

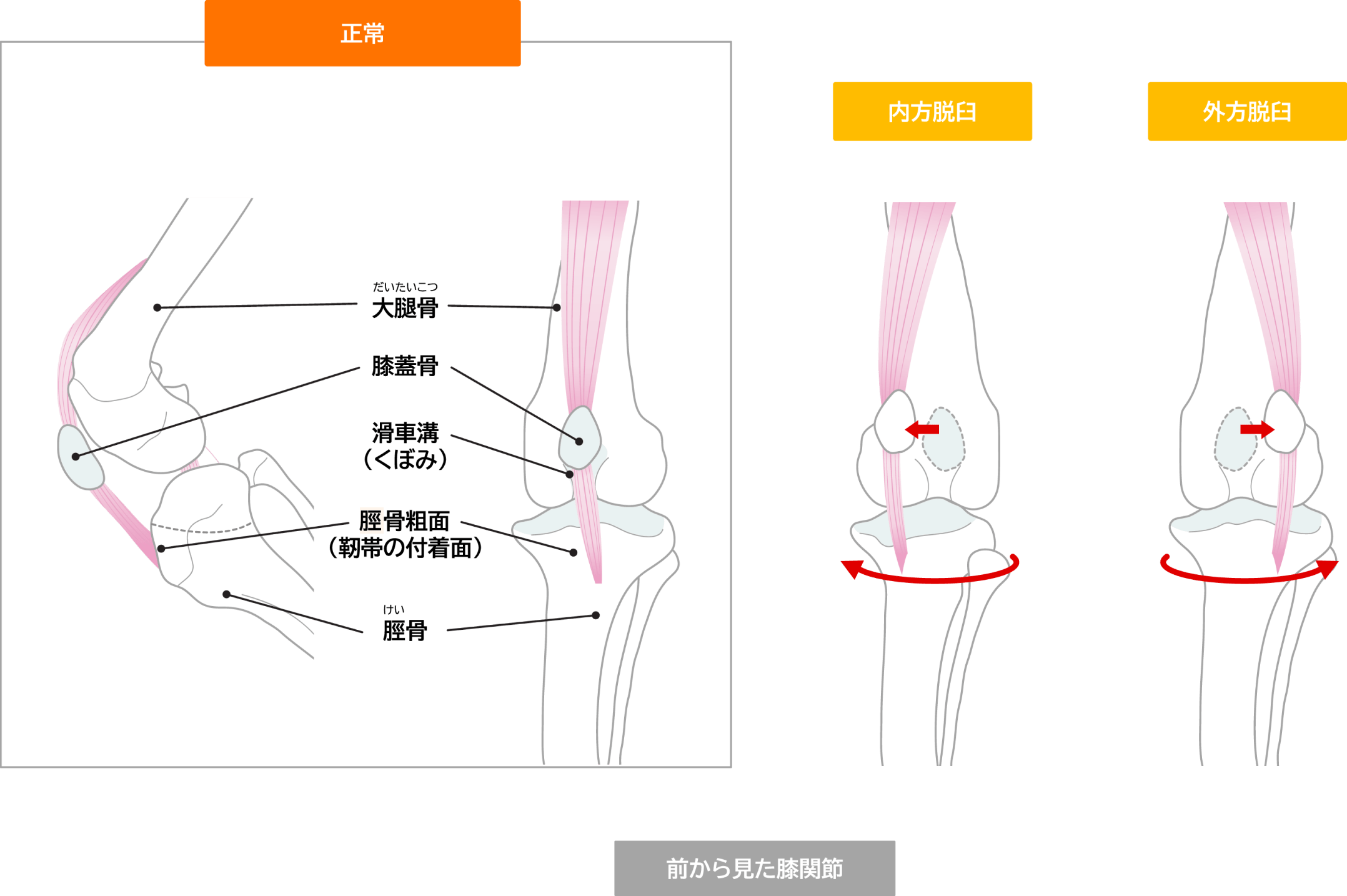

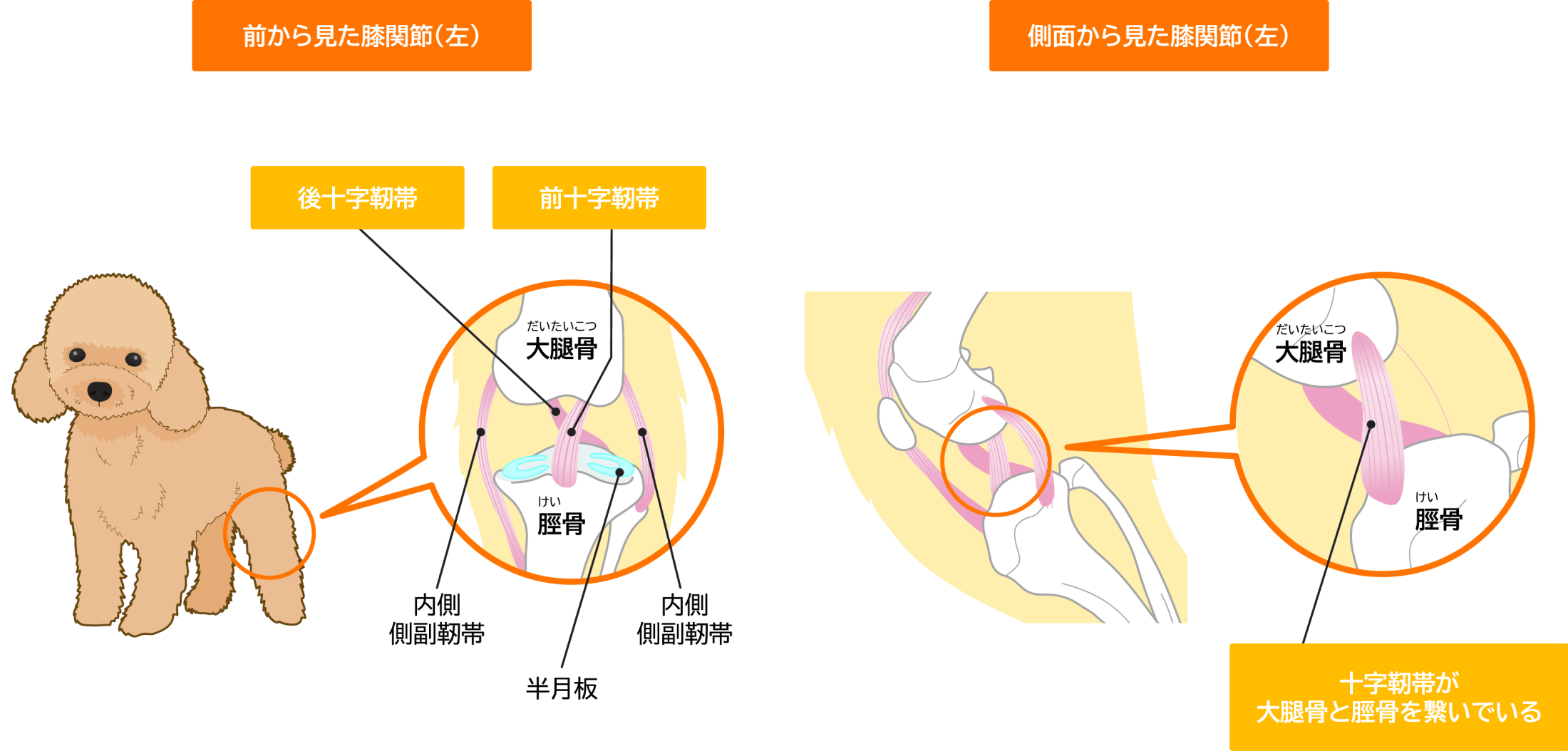

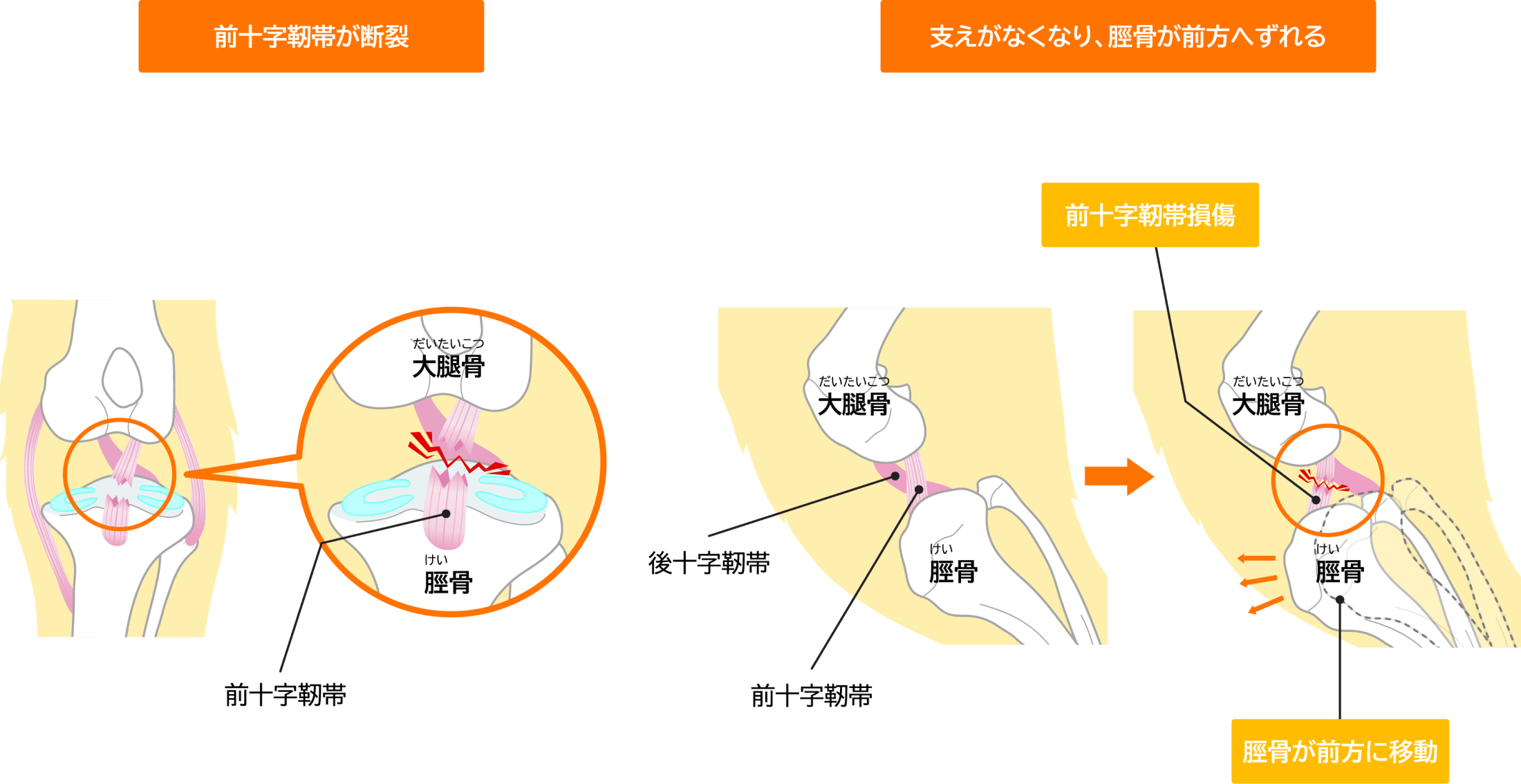

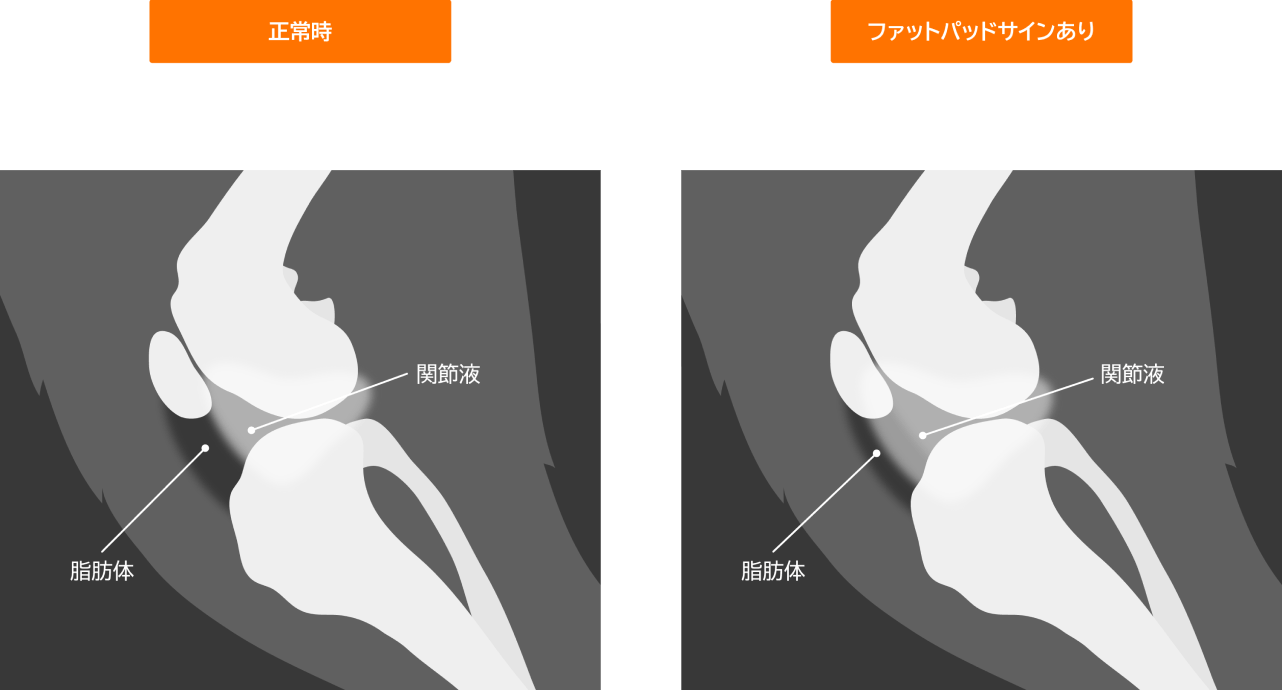

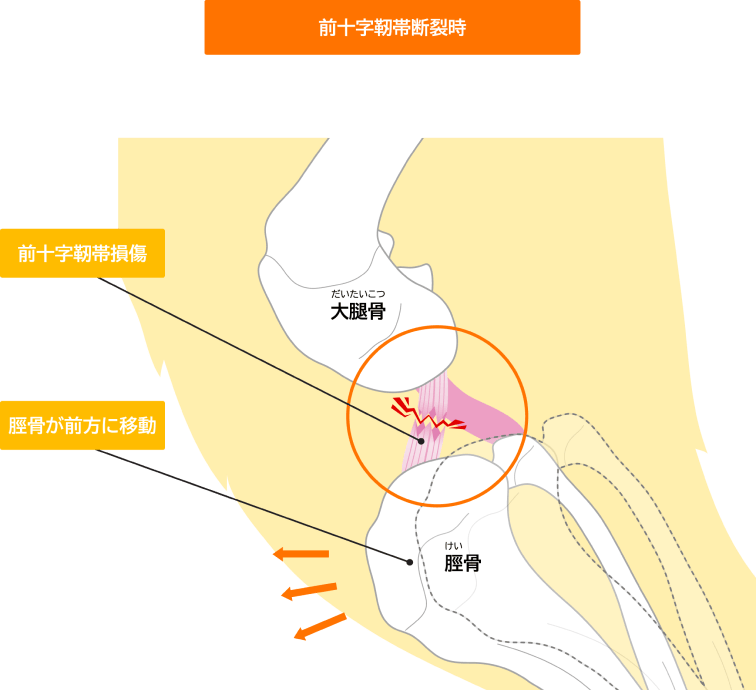

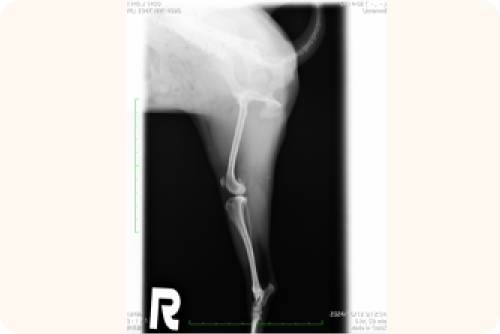

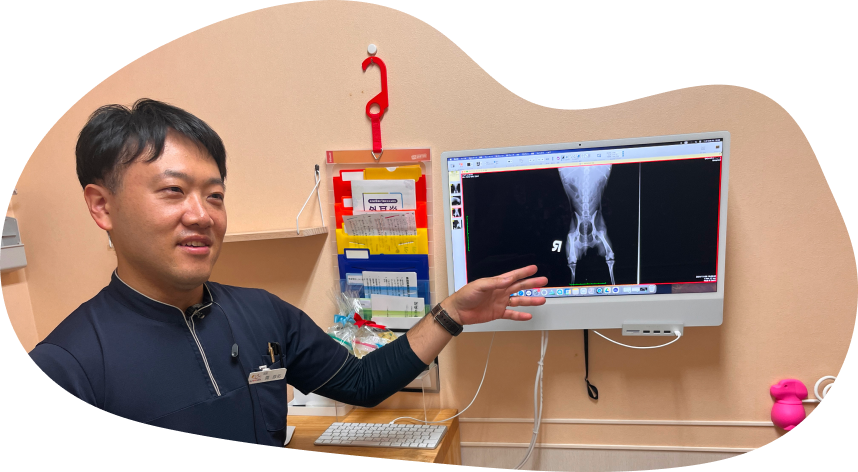

以前と同じ膝蓋骨内方脱臼グレードは2でしたが、右後肢を少し曲げるだけで膝蓋骨の内方脱臼を認め、以前よりも明らかに外れやすくなっていました。また、膝蓋骨を指で動かすと、ガリガリとした感触を伴い、関節軟骨の摩耗したものと推測されました。

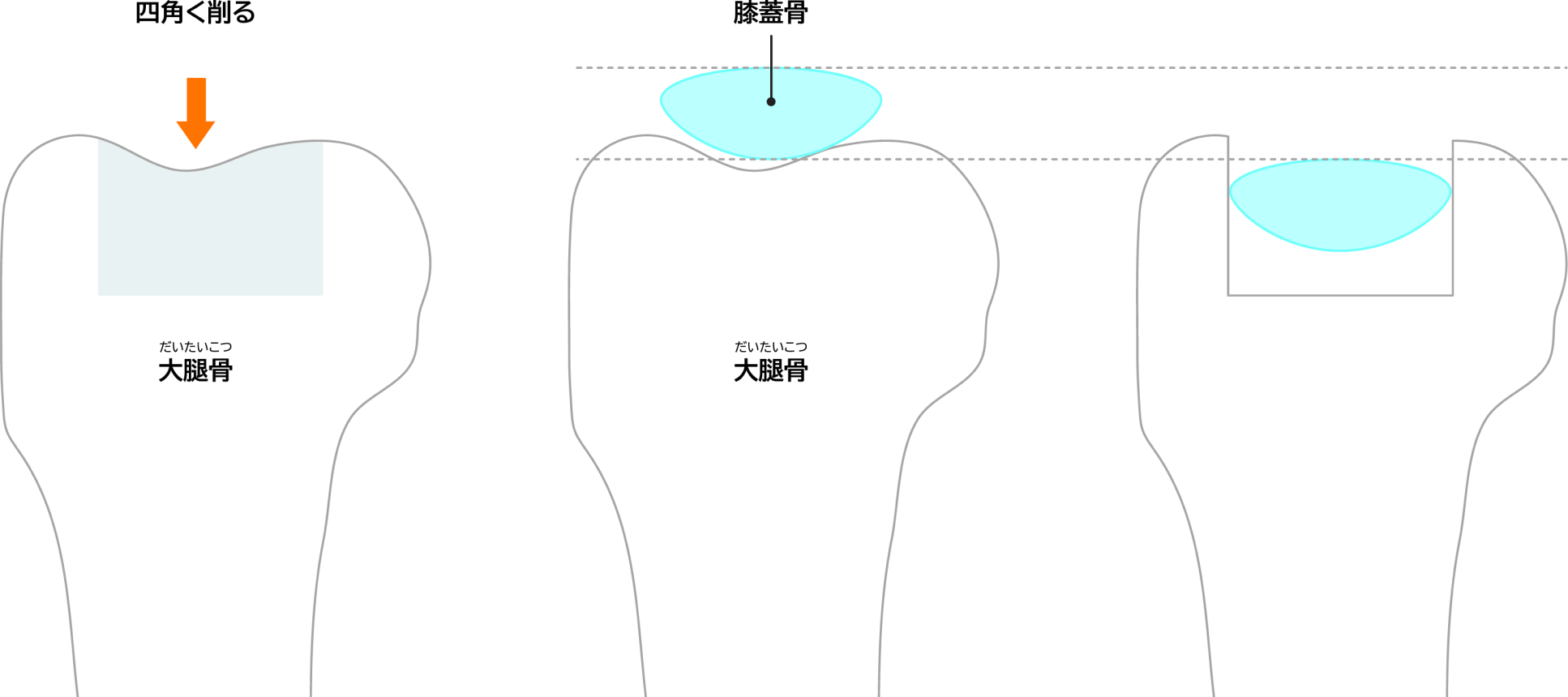

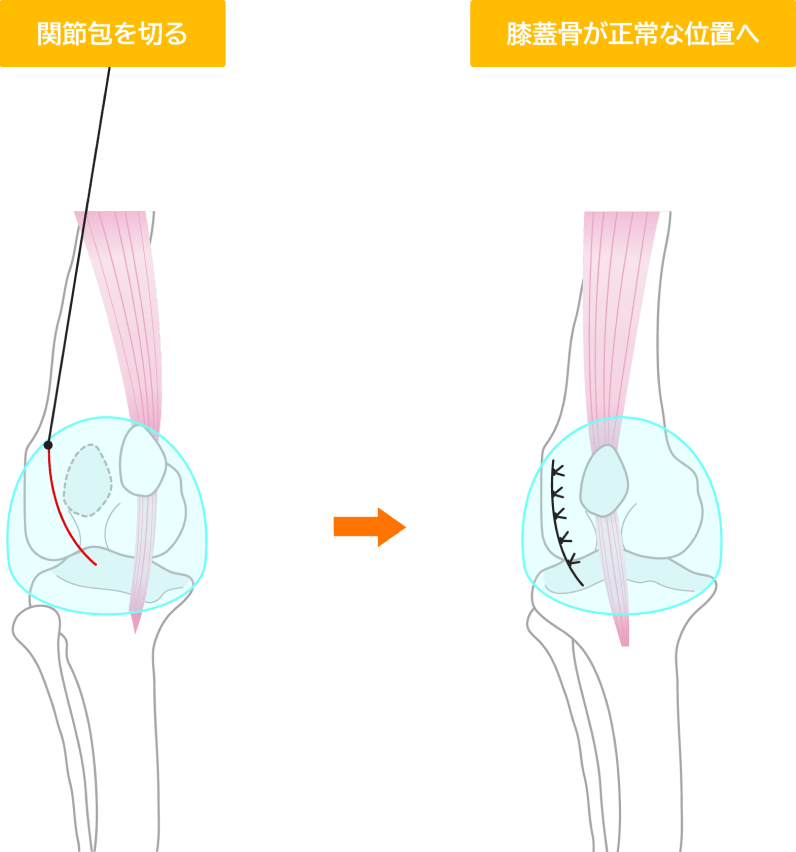

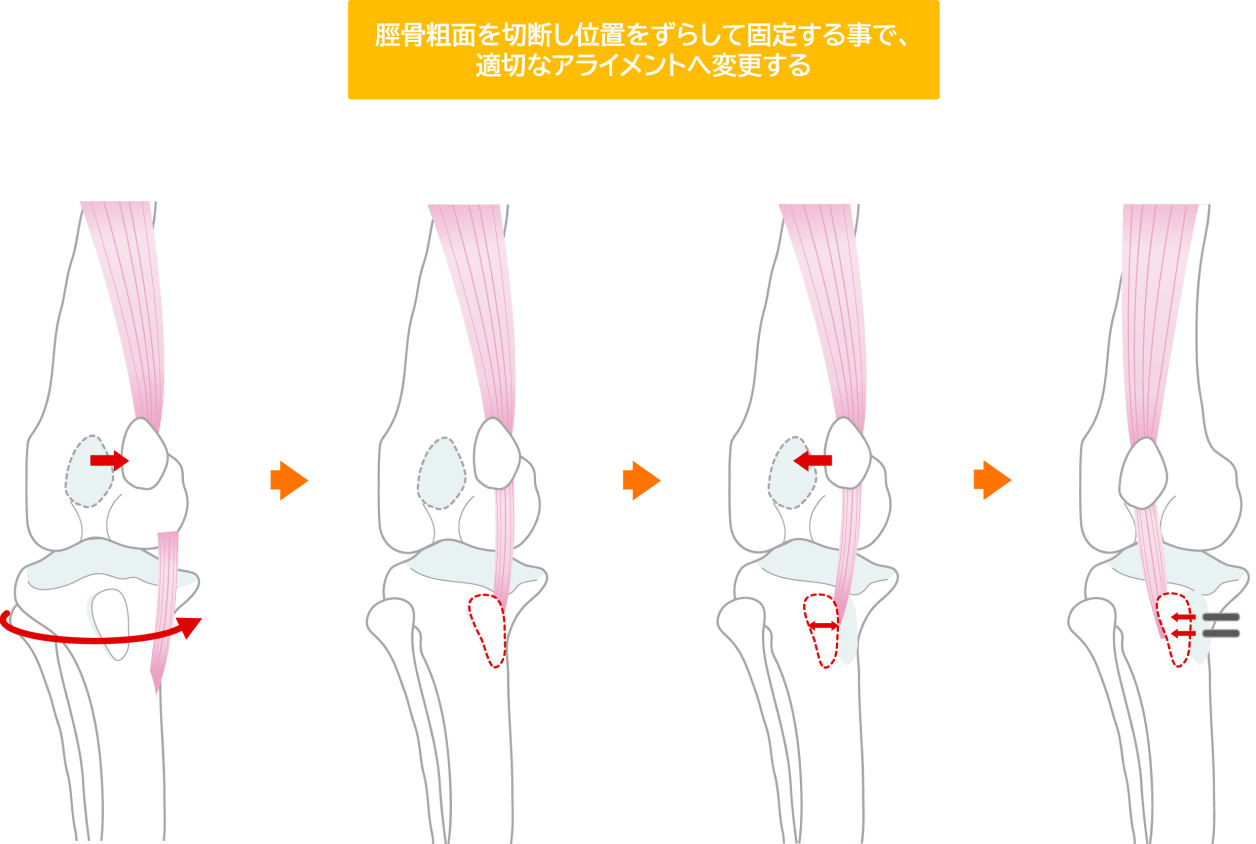

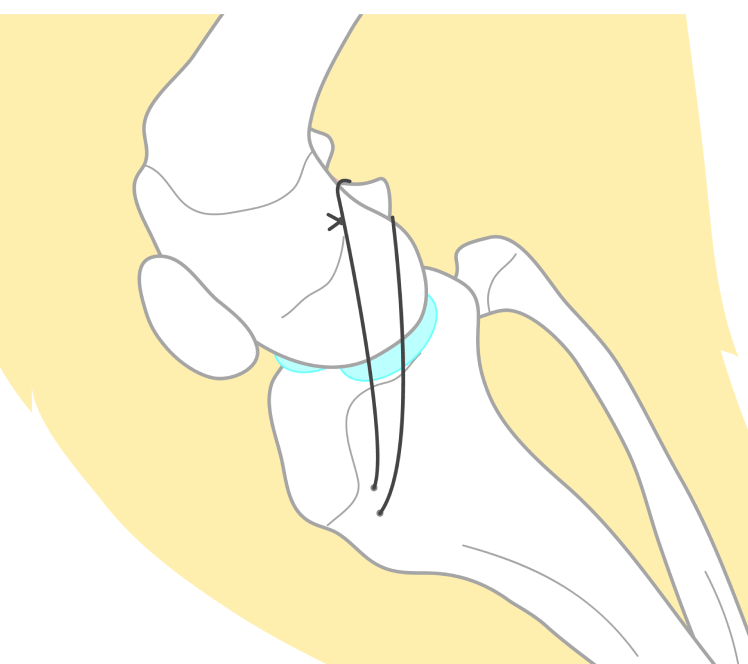

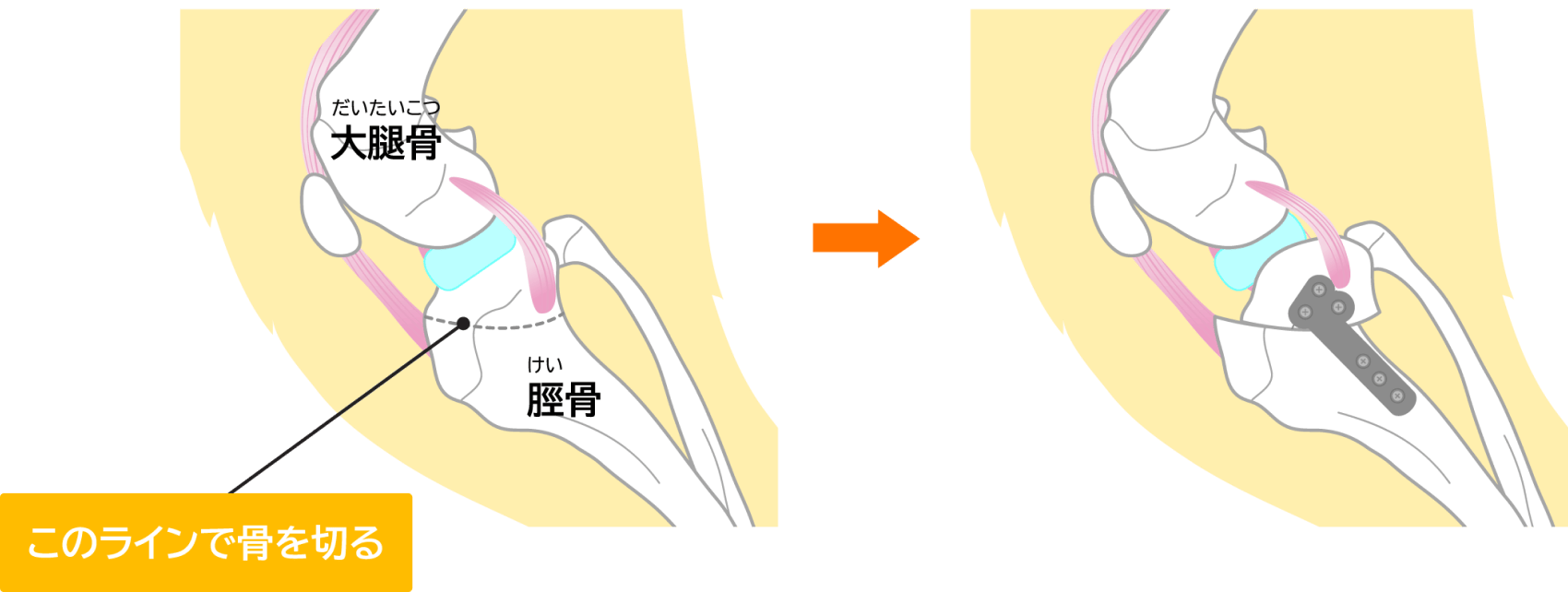

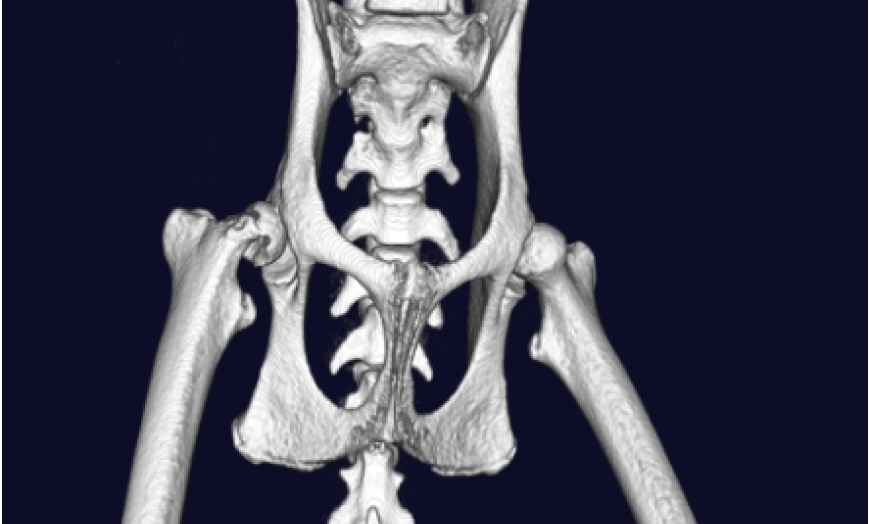

左後肢もグレード2だったため、両側同時に外科手術(滑車溝形成、関節包縫縮、脛骨粗面転移、縫工筋リリース)を実施しました。術後は、1週間入院し、2カ月間安静に過ごしていただきました。その後は再脱臼もなく、良好に過ごしています。

解説

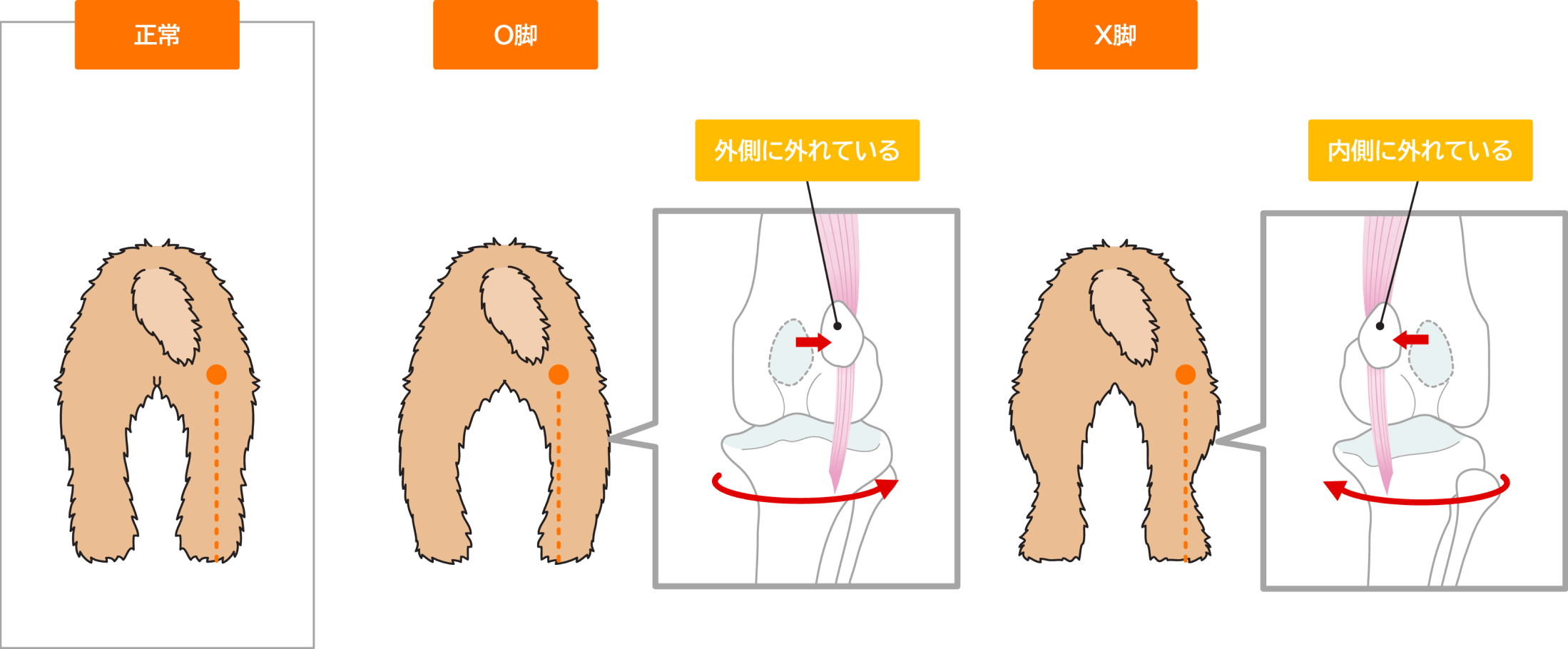

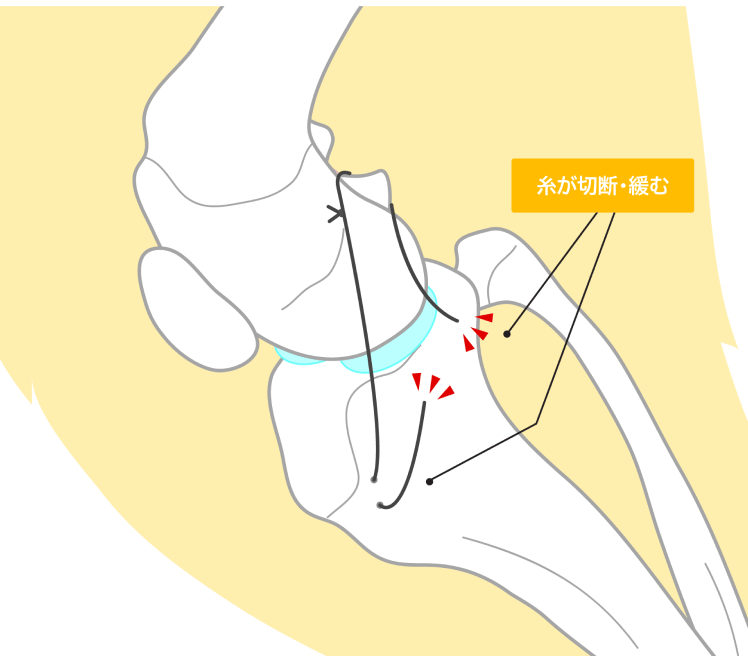

時間の経過とともに軟骨が摩耗しやすく、また年齢を重ねるほど、関節炎などを伴うことにより手術による治療効果が下がってしまいます。そのため、外科的治療は若いうちに実施することをお勧めしております。特にグレードが高い場合に関しては骨や関節の変形を誘発することがありますので、推奨されます。

膝蓋骨脱臼は、左右両方ともなっていることも少なくないため、当院では小型犬については両側同時に手術を実施しております